几番相约,龚龙水老师终于有天递过来一个资料袋,沉甸甸的,回家打开,顿时思潮翻滚,惊喜交加,是龚老师多年来的教学资料!有讲义、白描稿、打图底稿、手绘效果图、示范作品照片、论文复印件、发表作品与评论情况等,一册册的,装订得平平整整,这可是他教学50多年来的全部心血和见证啊!刹那间有种说不出的重力压在心头,翻开打图底稿和示范作品照片,感觉眼圈都要红了,那么熟悉,甚至仍有着温度,仿佛自己又回到了课堂上,教室里充溢着“咔咔”的手指“打料”声和“哐哐”的瓷盘撞击桌面声。正是当年临摹作业的白描底稿,罩上一层宣纸,用淡墨摹下线条来,打湿宣纸后扣在瓷盘上,可以转拓好几次,每有同学拓好一块,就有省懒事的又伸出一块来。勾线的时候用油料,需要用手指节时不时地连续快速“打笔”以便出料均匀、流畅;而填色时用的是水料,常常会厚薄不均,填好一块颜料顺带把瓷盘在桌面上连续振动几下,可以使所填色料更加均匀。古彩练习非常繁琐,那时的同学似乎也都争强好胜,稍不满意就全部擦了重来,课堂时间已经远远不够,每天要画到教室熄灯才肯罢休。如今在课堂上看到同学线条实在马虎,示意他擦了重来的时候,往往是一脸的惊愕和委屈,跟受了什么严重虐待似的,就会疑惑当年哪来的那股子勇气。

回想当年,当龚老师把示范作品放在课桌上时,全班同学都围了过来,发出阵阵的感叹,原来古彩装饰还可以这么美!正是龚老师把我引入古彩的,认识到了陶瓷古彩艺术之美。以后的每一位专 业老师,都带来了不同的感受,不同的陶瓷之美,也带来了艺术追求的榜样和生命的感动。如今之所以对陶瓷古彩如此迷恋,体会如此深切,都是得自于当初的课堂启发。同时感同身受的还有对“因材施教”的另一层涵义的理解,并把它应用在了教学之中。按照常规解释,因材施教即根据不同学生的不同兴趣、才能、爱好等具体情况,采取不同的教 授方式和方法。然而在现实中是很难做到的,尤其是在公共教学中,你无法在很短的时间内了解每个学生的真实情况。事实上,它的真实含义是启发心智、开发思维,不限制学生的发挥空间,培养他们学习的主观能动性。通俗了讲,就是你“可以把马儿牵到河边,但你无法强迫它喝水”。龚老师在陶瓷古彩的教学上采取的正是这样的方法,激发我们的审美兴趣,而后让我们自己去发现和创造美。这样对美的认识才会人各有异,才会产生不同风格的美,而不是整齐划一的美。他曾认为艺术教育应该分三层境界:“一是要有自己的艺术风格及艺术理念;二是要对身边的学生、道友有良好的影响;三是要有自身的艺术修养,对陶瓷艺术有推进作用。”

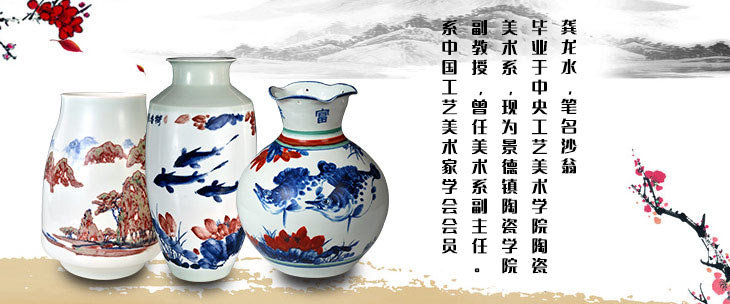

龚龙水性格耿直在陶瓷学院美术系是出了名的,但对学生始终是温和而耐心的,总是用他那特 有的抑扬顿挫的语调,给学生以关怀和勉励。事实上,那时的美术系教 授,几乎个个都具有性格,所以在陶瓷艺术的观点和创作上也态度鲜明,风格各异,美术系也正是因为他们,才会涌现出一批又一批的陶瓷艺术人才,从而名声大震。龚龙水1962年毕业于中 央美术学院,1963年做了陶瓷学院美术系63级班主任,然而63级也是一个“尴尬”的班级,遭遇到了特殊的历史年代,毕业时被分配到全国各地与陶瓷无关的工作岗位。当他们陆续重返母校时,皆已年过花甲,团聚在龚龙水的周围,重拾当年的陶瓷艺术之梦,2010年11月8日,十多位当年的“老学生”旧志今酬,在陶院办了一次“红楼圆梦陶瓷艺术展”。次年,又续办了第 二次展览,并打算把这一活动长期开展下去。

龚龙水任教50多年来,把大部分的时间和精力用在了教学和学生身上,并且在陶瓷古彩艺术的传承和个人名利的得失上,表现除了特 有的倔强,他对陶瓷古彩的热爱与坚持是发自内心的,他在《浅析陶瓷古彩装饰艺术特点》一文中表述:“古彩颜色烧成后,透明艳丽,犹如宝石镶嵌在瓷器上,本身就有装饰美。”他曾受教于古彩大家段茂发,在段茂发晚年回老家修养期间,默默为老师交党费。他深知陶瓷古彩传承的重要,默默坚守着这份责任,无怨无悔,在社会上陶瓷古彩变得面目全非的时刻,使陶瓷学院这所高等专科院校里,仍有一股质纯味正的传统古彩血脉在延续。这是对陶瓷古彩艺术和景德镇陶瓷艺术的了不起的贡献。无论是在陶瓷古彩艺术的传承上,还是为师为艺和个人修为上,龚龙水都是一位埋头奉献的传薪者,也正如他本人所说:“如果再能年轻一回,我还是会去当老师,一边教书一边画瓷,和学生们一起长大,老了再做朋友”